Миниатюры, фрески, иконы: где найти работы Андрея Рублева в Москве

О жизни самого известного русского иконописца Андрея Рублева известно крайне мало. Исследователи до конца достоверно не могут определить даже его происхождение — некоторые считают, что он родился в Московском княжестве, другие предполагают Великий Новгород.

Дата рождения, детство мастера, его прозвище – все вызывает вопросы и споры. Одна из распространенных версий гласит, что свою фамилию он получил от инструмента для глажки белья и выпрямления кожи под названием «рубель». В таком случае можно предположить, что Рублев происходил из рода ремесленников. Мирское имя иконописца также неизвестно, Андрей – это монашеское имя.

Логично, что при столь скудных сведениях о мастере возникают большие сложности с атрибуцией его работ. Иконописцы не подписывали свои произведения, редкие памятники дошли до нас в первозданном виде. Нередко иконы и настенная живопись поновлялась – изображения накладывались одно поверх другого, при этом часто храмы расписывались несколькими художниками сразу. В этом случае приходится опираться на документальные сведения – записи в летописях.

Так, например, согласно Троицкой летописи, в 1405 году Рублев вместе с Феофаном Греком и Прохором с Городца расписал Благовещенский собор Московского Кремля. До нашего времени фрески не дошли, поскольку позднее собор был перестроен. Из сохранившихся на сегодняшний день работ кисти Рублева достоверно принадлежит только икона «Троица» и росписи Успенского собора во Владимире.

«Троица»

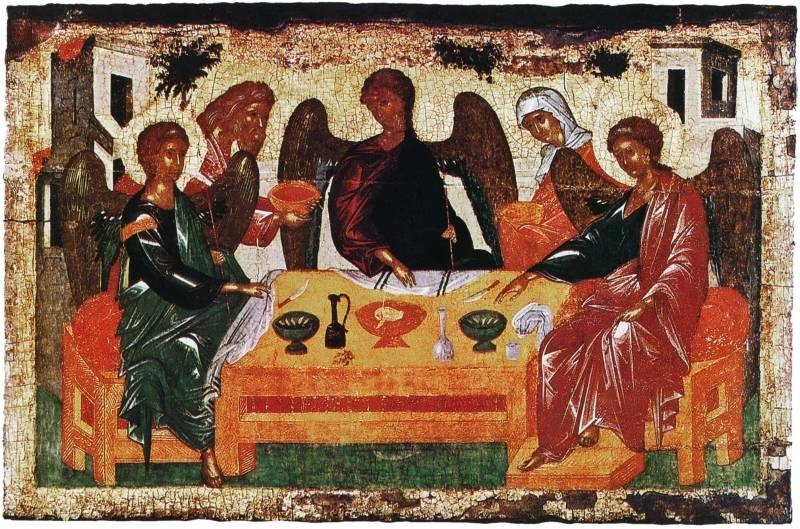

Андрей Рублев – не первый иконописец, обращавшийся к этому сюжету, однако именно в его исполнении он приобрел наибольшую известность. Традиционно эта иконография называлась «Гостеприимство Авраама»: к Аврааму пришли три ангела, он пригласил их к себе домой на трапезу, велел Сарре испечь хлеб, а в ответ путники предсказали им рождение сына.

Предшественники Рублева изображали сюжет со множеством подробностей: получалась своеобразная «история в картинках», и тогда даже неграмотный человек мог понять, о чем речь.

Рублев создал свою, новую иконографию – он опустил подробности, оставив только пару деталей пейзажа на заднем плане и сосредоточившись на гостях Авраама. В итоге получилась предельная лаконичность (но не бедность!) выразительных средств – три фигуры на золотом фоне, все внимание зрителя сконцентрировано на их безмолвном взаимодействии. Такой тип иконографии впоследствии будет называться «Ветхозаветная Троица», обозначая Отца, Сына и Святого Духа.

Считается, что в рамках средневековой иконографии Рублев достиг максимума выразительных возможностей. Ему удавалось воплощать религиозные образы в наиболее гармоничных на тот момент художественных формах. Композиция его «Троицы» предельно уравновешена, никто из персонажей не перетягивает внимание зрителя на себя, при этом каждый из них акцентирован пейзажем – палатами Авраама, Мамврийским дубом и горой Мориа. В центре стола в качестве основного смыслового элемента расположена чаша – символ Евхаристии. Герои восседают по кругу, они безмолвны, но между ними установлен контакт, духовное взаимодействие. В иконе нет активного движения, при этом кажется, будто участники постоянно ведут внутренний диалог, их взаимодействие – вне времени и пространства.

Долгое время икона хранилась в Третьяковской галерее. Появилась она там благодаря инициативе Ильи Остроухова – коллекционера и одного из руководителей музея после смерти Павла Третьякова. Остроухов сам увлекался живописью, имел искусствоведческое чутье, проницательность и насмотренность, поэтому нередко давал экспертную оценку при атрибуции картин.

Именно он настоял на расчистке «Троицы» от многочисленных «поновлений» – наслоений живописи разного времени. В 2023 году икону решено было передать Русской православной церкви: до 19 июля она будет выставлена в Храме Христа Спасителя, а затем ее планируют отправить на долгосрочную реставрацию.

Спасский собор Андроникова монастыря

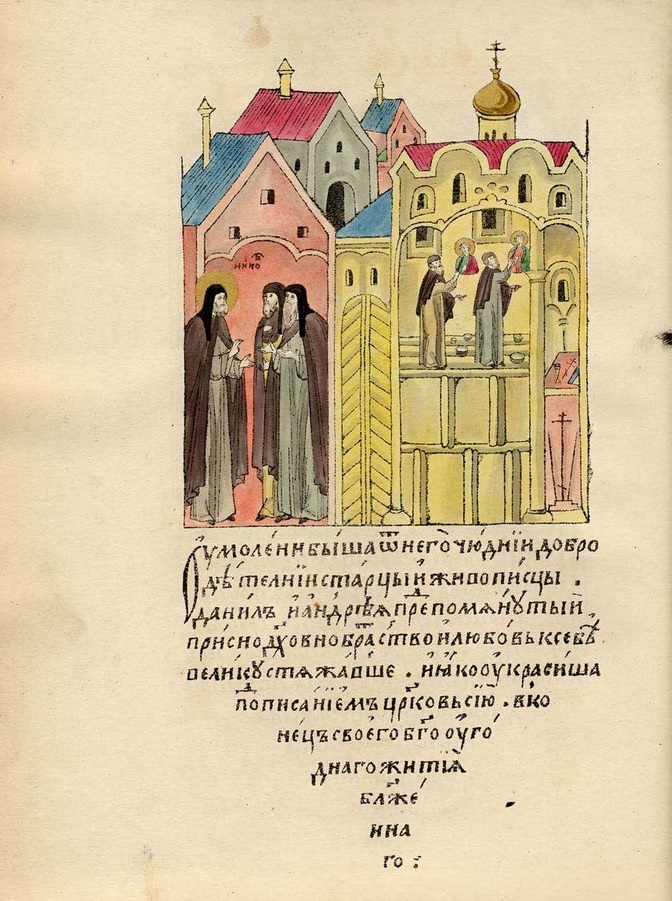

Спасский собор Андроникова монастыря сегодня считается одним из древнейших сооружений за пределами Кремля – он был основан в 1357 году, однако после этого несколько раз горел и перестраивался. Расписывать собор пригласили на тот момент уже «почтенных старцев» Андрея Рублева и Даниила Черного, но от их фресок почти ничего не осталось. Работа в соборе стала последней для обоих иконописцев: Рублев умер в 1428 (или 1430) году от чумы и был похоронен здесь же – на монастырском кладбище. Спустя какое-то время к храму пристроили колокольню, которая закрыла часть захоронений, поэтому могилы мастеров оказались утрачены.

Некоторые исследователи считают, что Даниил был учителем Рублева, но сведений о нем еще меньше, чем о его легендарном ученике. С большой долей вероятности он учился у первоклассных византийских мастеров, а затем манера его письма распространилась и на Рублева. Поскольку иконописцы часто работали вместе, их работы особенно сложно отличить друг от друга.

Кисти Рублева в соборе могут принадлежать чудом уцелевшие растительные орнаменты на оконных откосах – некоторое время они были закрыты кирпичной кладкой. На насыщенном сине-зеленом фоне друг под другом изображены круги с разнообразными листьями и цветами, в промежутках между ними также продолжаются растительные узоры.

Храм сегодня открыт для посещения, в нем регулярно проводятся службы. Рядом расположен Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, где можно увидеть иконы разных эпох, оклады, культовые атрибуты и церковные книги. Перед входом в монастырь установлен памятник мастеру.

Евангелие Хитрово

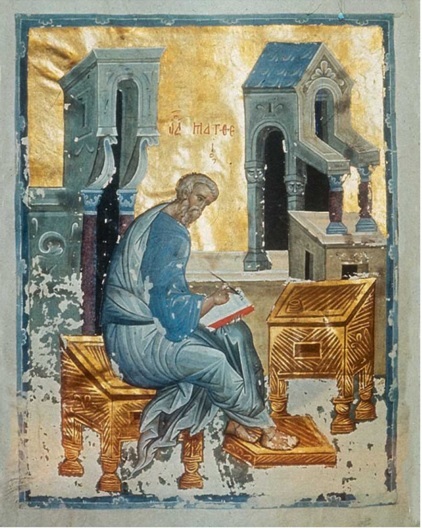

Сейчас роскошно украшенное Евангелие Хитрово хранится в Российской государственной библиотеке (до этого оно находилось в Троице-Сергиевой лавре). Свое название оно получило по имени владельца – боярина Богдана Хитрово, которому рукопись досталась в дар от царя Федора Алексеевича. Столь щедрый подарок был соответствующе декорирован: речь идет не только о драгоценном окладе, но и о нескольких полностраничных миниатюрах, необычных инициалах и орнаментах.

Некоторые миниатюры, по мнению ряда исследователей, принадлежат кисти Феофана Грека, другие – Андрею Рублеву. Особенно часто имя иконописца связывают с изображением ангела – символом евангелиста Матфея. Благодаря высокой сохранности изображений можно в полной мере оценить богатство цветовой палитры и построения композиции.

Ангел вписан в медальон, при этом одна нога выходит за рамки круга. Фигура показана в динамике, в широком шаге, видно, как развеваются складки одежды и крылья ангела. При мощном акцентированном движении ангел не кажется тяжеловесным, он словно отталкивается и парит в пространстве. Отдельно стоит отметить колорит миниатюры, мягкость ее цветовых переходов от нежно голубого и сиреневого до бело-серебристых оттенков.

В миниатюре с Матфеем некоторые специалисты находят стилистическое сходство с образами Рублева из Успенского собора во Владимире.

Вновь колорит удивляет богатством тонов: светло-зеленый и голубой плавно перетекают друг в друга, что говорит о высоком мастерстве художника. Особого упоминания заслуживает построение перспективы – зритель четко отделяет один план от другого. Объемные архитектурные элементы позади Матфея помогают образовать реалистичное пространство.

Васильевский чин из иконостаса Успенского собора во Владимире

Часто искусствоведы пытаются признать авторство работ Рублева, опираясь не на документальные источники, а на стиль. В таких случаях редко получается добиться единства мнений, всегда находится хотя бы один эксперт, который высказывается «против». Сформировать представление о стиле сложно из-за малого количества сохранившихся памятников, вдобавок манера письма в течение жизни художника может меняться.

Ряд исследователей считает, что Рублев мог заниматься созданием работ для иконостаса Успенского собора во Владимире. Иконы некоторое время находились в селе Васильевское Ивановской области, отсюда чин и получил свое название. Сегодня они расположены в Третьяковской галерее.

Центральная фигура – «Спас в силах» – решена в яркой, почти экспрессивной манере, сразу бросается в глаза акцентированный алый ромб на темно-синем овале. Мощная фигура Христа с раскрытым Евангелием на коленях восседает на троне. Судя по всему, икона была довольно популярна в живописной среде того времени, поскольку в этом же зале есть похожее изображение меньшего размера кисти Дионисия – ведущего московского иконописца, продолжателя традиций Андрея Рублева.

Звенигородский чин из Успенского собора на Городке

Благодаря современным изобретениям определить авторство той или иной работы стало проще: технологии учитывают не только стиль мастера, но и более объективные параметры – пигментный состав красок, манеру наложения живописных слоев и другие. В результате экспертов могут ждать неожиданные открытия.

Так, Звенигородский чин из Успенского собора на Городке, находящийся в Третьяковской галерее и долгое время почти единодушно считавшийся у исследователей работой Рублева, по итогам недавней экспертизы оказался делом рук других мастеров, хоть и тесно связанных с художественной средой Москвы того времени.

Из-за скудности дошедших до нас сведений иногда может показаться, что Рублев – это не столько конкретная историческая личность, сколько легендарный образ, эталон иконописного мастерства, художественный абсолют иконописного мира, канонизированный церковью в 1988 году. В текстах преподобного Иосифа Волоцкого и Пахомия Логофета, Рублев описывается как смиренный и мудрый иконописец, пользующийся уважением у современников. Вполне возможно, что с развитием технологий по анализу и атрибуции, исследователей ждут новые открытия, связанные с именем мастера.