Конструктивизм, российский дизайн и новогодняя елка: 7 лучших выставок декабря

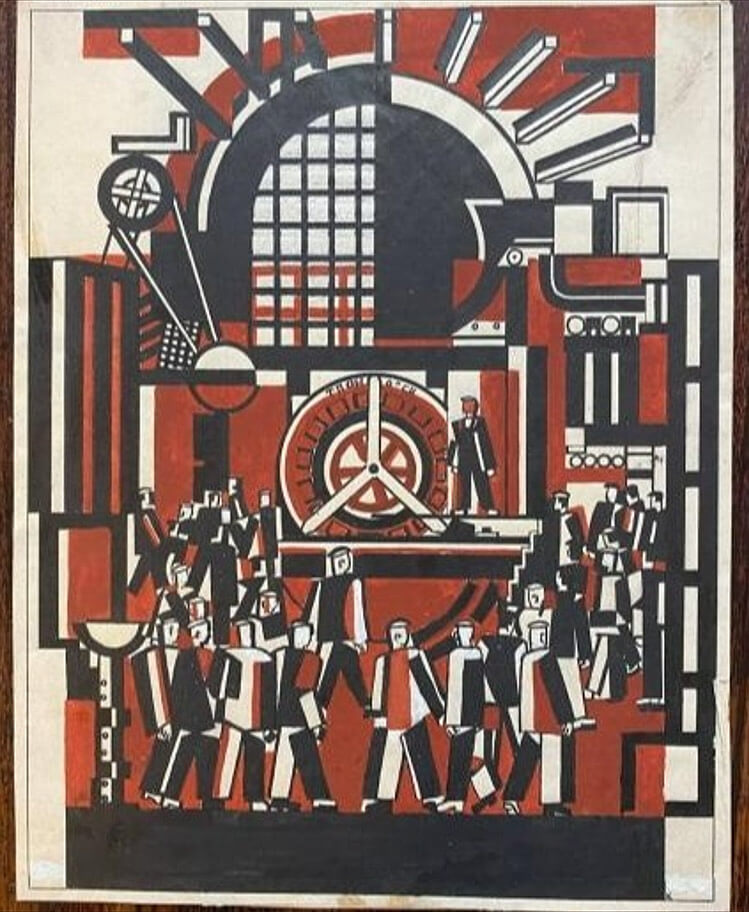

«1922. Конструктивизм. Начало»

Центр «Зотов» открылся в конце ноября в здании бывшего Хлебозавода №5: теперь в нем будут полноценно заниматься изучением идей конструктивизма. Логично, что первая выставка посвящена рождению этого стиля. В экспозиции – около 300 работ из собрания 17 российских музеев и институций, которые рассказывают о рождении «универсального метода» построения материальной среды. Идеям конструктивизма были подвержены все творцы – и архитекторы, и поэты, и художники, и скульпторы.

Строгих хронологических или типологических рамок на выставке нет, но условно ее можно разделить на два слоя. Первый посвящен художникам, которые своими творческими экспериментами предшествовали рождению нового искусства. Среди них – Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Любовь Попова, Владимир Татлин и другие.

Второй слой рассказывает об утверждении конструктивизма в разных сферах жизни общества. Кураторы отмечают, что постарались собрать масштабное авангардное многоголосие, чтобы предоставить наиболее полное представление о стиле.

«Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию»

Где: Государственная Третьяковская галерея, Лаврушинский переулок, 10

Когда: 25 ноября – 14 мая

Подробности150-летие со дня рождения одного из крупнейших российских архитекторов Алексея Щусева стало событием для многих музеев. Третьяковская галерея вслед за Музеем архитектуры представила масштабный проект о творчестве мастера, сделав акцент не только на его работах, но и на ипостаси музейного куратора. В течение нескольких лет он работал директором Третьяковской галереи, а затем стал ее главным архитектором. Щусев был максимально вовлечен в жизнь музея, не боялся смелых экспозиционных решений.

Впрочем, о художественном мастерстве Щусева на выставке также не забыли: в экспозиции представлены архитектурные проекты, эскизы оформления интерьеров, фотографии, связанные с его храмовым и гражданским зодчеством в Москве — Марфо-Мариинской обителью и Казанским вокзалом. Многие экспонаты представлены публике впервые. Работы Щусева в залах дополнены произведениями Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Мстислава Добужинского и других мастеров эпохи модерна, которые привлекались архитектором для совместных проектов.

«Придумано и сделано в России»

Где: Всероссийский музей декоративного искусства, Делегатская, 3

Когда: 22 ноября – 28 февраля

ПодробностиВыставка показывает работы номинантов III биеннале предметного дизайна: почти тысяча художников из разных городов России прислали свои работы на конкурс. Для выставки было отобрано 215 произведений, среди которых предметы мебели, интерьера, текстиля и посуды. Экспериментальные люстры, кресла, стулья, чайники и вазы в экспозиции соседствуют с более утилитарными предметами, которые смело можно отправлять в массовое производство.

«Потенциал наших креативных индустрий зависит от того, как взаимодействуют между собой творчество с возможностью воплощения идеи в производстве. Наша выставка важна именно с этой точки зрения. Мы хотим показать, что в России у креативных идей огромный потенциал. Многие вещи уже прямо сейчас можно производить в массовом порядке», – Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

Победителей биеннале определяли в трех основных номинациях – промышленный дизайн, студийный дизайн, номинации «молодежная» – и внеконкурсной категории Fine Craft, где красота предмета важнее его функциональности. Гран-при выиграла работа «Урындык» или «стул» по-татарски дизайнера Петра Сафиуллина. Она войдет в постоянную коллекцию музея.

«Театральный человек. К 400-летию Мольера»

В мемориальной квартире Михаила Булгакова на Большой Пироговской открылась камерная выставка к 400-летию Мольера. Французский драматург занимал важное место в творчестве писателя: «Мольериана» Булгакова включает в себя пьесы «Кабала святош» («Мольер»), «Полоумный Журден», роман «Жизнь господина де Мольера», перевод комедии «Скряга».

Писатель и сам признавался, что неравнодушен к драматургу:

«Люблю его не только за темы его пьес, за характеры его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обосновано, интрига закручена так, что звена вынуть нельзя».

На выставке посетителям рассказывают подробности создания произведений Булгакова. Зрители оказываются в закулисье – среди манекенов, печатных машинок, фотографий, эскизов костюмов – как бы готовясь к выходу на сцену спектакля «Мольер» в МХАТе. Премьера состоялась в 1936 году, но спектакль прошел всего семь раз, а затем был снят с репертуара.

«Надежда Лихогруд. Память заполнена»

Небольшая выставка современного скульптора Надежды Лихогруд расположилась в двух залах Московского музея современного искусства. Это уже четвертый совместный проект музея и галереи Sample. Художница с детства занималась керамикой: в своих работах она старается совмещать академические приемы с актуальными темами. В серии «Память заполнена» Лихогруд размышляет об устройстве памяти, ее особенностях в условиях невообразимо быстрого потока информации в современном мире.

Все работы были созданы специально к выставке. Внимание зрителей в экспозиции особенно привлекает серия Saved, в которой знакомая всем советская плитка смешивается с фотогалереей из телефона, и цикл Highlights с отсылкой к круглым барельефам московского метро.

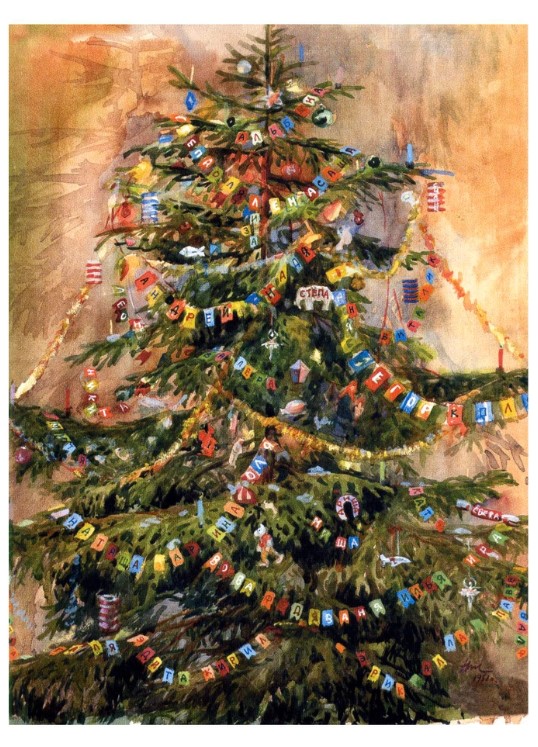

«Елки нашего детства»

Где: Музей-заповедник «Коломенское», дворец царя Алексея Михайловича, проспект Андропова, 39, стр. 69

Когда: 15 ноября – 15 января

ПодробностиНекоторые москвичи так хотят заполучить новогоднее настроение, что готовы ставить елку, развешивать гирлянды и наряжаться снежинками уже в начале декабря. Зарядиться праздничной атмосферой можно и в музее-заповеднике «Коломенское»: здесь кураторы решили объединить более 800 предметов из музейных и частных собраний, которые рассказывают об истории Нового года так, что это будет интересно всей семье.

Выставка показывает, как украшали елки в разные периоды. Среди разделов экспозиции такие говорящие названия, как «Елка дореволюционная. Конец XIX — начало ХХ века», «Елка Ильича. 1918–1924 годы», «Борьба с елками?! 1925 — начало 1930-х», «Новогодняя Москва. 1935–1936 годы», «Новогодние праздники во время Великой Отечественной войны. 1941–1945» и другие. Зрители увидят оригинальные праздничные игрушки из ваты, картона и стекла, а также вспомнят знакомые украшения из советского прошлого.

«О химерах, гибридах, киборгах и людях. Гид по неизбежному будущему»

Совместный проект Музея Москвы и галереи «Триумф» посвящен взаимоотношениям человека и природы, культуры, технологий. Не случайно в заголовок выставки вынесены названия «пограничных» видов. Химеры – персонажи греческой мифологии, состоящие из частей других животных. Гибриды связаны с экспериментами в области биологии, а киборги – с технологическими возможностями будущего.

Подобные существа, совмещающие в себе элементы разных организмов, не всегда появляются осмысленным путем: смешение или видоизменение структур нередко происходит вследствие бездумного или варварского вмешательства человека в окружающую среду. Таким образом, куратор выставки Юлия Аксенова предлагает зрителям порассуждать о вопросах новой экологической осознанности.